こんにちは。坂本です。

新刊『売れる!EC事業の経営・運営』の発売から約半年が経ちました。おかげさまでEC界隈の各所から「羅針盤」「バイブル」など大変お褒めをいただいております。ありがとうございます!

ただ、334ページという特大ボリュームの鈍器本wゆえ、忙しい中通読するのはなかなか難しいと思います。

そこで今回は、忙しくて本を読めない方のために、25年2月にNE株式会社さん主催イベントで話した「特に大事なエッセンス」を著者解説として凝縮してお届けします。

成熟期を迎えた今のEC業界で、これから何を意識し、どのようにお店を運営していけばいいのか。

この記事を一読すれば、要点をつかんでいただけるはずです。

ちなみに、この本には「たとえ読む時間がなくても、本書を絶対に手元に置いておくべき理由」がありまして、そのあたりも詳しくお伝えします。ぜひ最後までご覧ください!

\超ダイジェスト/

ちなみに、ネクストエンジンさんでは、4/30まで、この対談の動画を特別公開しているので、まず動画を見るでも良いかと。動画を見て、このブログを読むと、とても深まると思います。

対談動画はこちらから! https://bit.ly/4hYMqrQ

- 目次 -

イベントの概要紹介

はじめに今回、お話する機会をいただいたイベントについて簡単に紹介します。

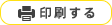

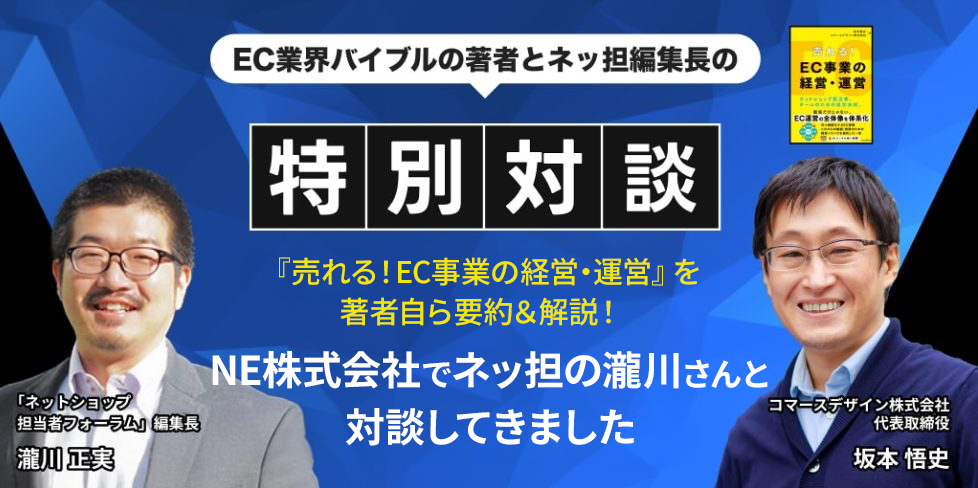

2025年の2月5日にネクストエンジンでお馴染みのNE株式会社さんの新オフィスにお伺いしまして、ネットショップ担当者フォーラムの編集長である瀧川さんと対談をしてきました。

テーマは「ECの担当者も経営者も押さえたい!売れる体質作り」。

拙著『売れる!EC事業の経営・運営』を土台に、成熟期のEC運営において必要となる考え方や行動について、みっちり語りました。

そういえば私、今回はじめてNEさんの新オフィスにお邪魔したんですけど、新横浜の立派なビルに入られていて、窓からは横浜ベイブリッジも見えました。内装もカフェのようでとても素敵な雰囲気でした。いやー、おしゃれ。

どうすればいい?EC現場を襲う“成熟”と“カオス”

ここから本題です。

瀧川さんとのお話しの中から『売れる!EC事業の経営・運営』のエッセンスを噛み砕いてご紹介していきます。

と言いつつ、最初のテーマは、本の前提となる「ECの現状」について。回り道に思うかもしれませんが、大事な話なので、お付き合いください。

データで見るEC市場の「成熟」

対談では、まずEC市場全体の状況から整理をしました。

上の図は経産省のデータ(2023年度)を弊社でまとめたものです。こうして見ると、EC市場規模そのものはまだ大きくなっていますよね。

ただ、前年対比成長率を見てください。ここ数年、鈍ってきているのがわかりますか。

昔は10%近くの成長率が当たり前でしたが、最近は5%がトレンドです。特に、2023年以後は物価高もあり、細かい計算は割愛しますけど、実質的な成長率ではすでに3%を切るところまできています。

楽天ですら、2024年は第三四半期までマイナスでしたし、もはや「誰しもが売れていく”上げ潮”の時代」は終わり、EC市場全体が「成熟期」に入ったと言えます。

ECの現場を襲う「カオス」

それから、現場が以前よりも「カオス」な状態になっており、事業の推進力が低下しているという話もしました。

昔は楽天で綺麗な商品ページを作り、メルマガで紹介すればよかったものが、今は複数モール出店が当たり前。モールごとにいろいろ設定や施策を変えねばならず、複雑で大変になりました。

ベテランメンバーは、そんな複雑化した業務でも「慣れ」でこなせるわけですが、新しいメンバーは当然ついていくので精一杯です。商売の仕組みや全体像を学ぶ意欲はあっても、機会と余裕が持てません。

そして経営者やリーダーは多忙なので、メンバー育成まで手が回らず、結局プレイヤー業務から抜け出せない。だから仕事も改善も進まなくなっていく。まさにカオス状態。

このように市場の成熟と現場のカオスが重なった結果、どうすればいいのかわからない方が増えているのがECの現状です。

EC経営の「サイクル構造」を理解して点検しよう

では、そんな辛い現状において、EC事業者はどうすればいいのか?

そこで私からお話させてもらったのが、自分のお店を客観的に「点検」することです。

「点検」って何だ?って思いますよね。なのでわかりやすく、対談でも「焼き魚」に例えて説明をしました。

「焼き魚」ってひっくり返すと、まだ食べられる身が結構残ってますよね。EC事業も同じで、確かに成長は鈍化してるんですけど、掘ってみると美味しく食べられるところ、つまり「伸びしろ」が残っているはずなんです。この伸びしろを探すのが「点検」です。

この「点検」で大事になってくるのが、EC事業の「構造」を理解すること。下の図を見てください。

私は、EC事業の経営は「販売」「業務」「組織」「戦略」の四要素からなる「サイクル構造」だと思っていて、それをマンダラ図で表現したのがこれです。

簡単に言うと、ECの経営は、(1)商品を売り(販売)→(2)注文処理や出荷をし(業務)→(3)チームで協力して仕事を回し(組織)→(4)次の方針を決め(戦略)→また販売につなげる…このサイクルによって、ぐるぐる回っていくというイメージです。

この構造は人体の仕組みと似ていて、どこかで流れが滞ると、全体の調子が悪くなってしまうんですね。

例えば、人体は運動不足だと体力と免疫力が落ちて不調になって病気になりますが、これと同じように、ECの現場もリーダーが現場仕事ばかりしていると、メンバーが育たず「組織」のサイクルが滞ります。そして、次にある「戦略」の動きもにぶくなり、その先にある「販売」にも影響が出て、最終的に経営状態が悪くなるわけです。

EC業界も成熟期を迎え、もはや小手先のテクニックや力技では、成長率やカオスの問題をクリアすることは難しくなりました。

なので、あたかも「焼き魚」の食べ残しを見つけるかのように、自分のお店全体の健康状態をサイクル視点で「点検」し、どこが滞っているのか(=ボトルネック)を見つけて改善していくことが大事。これにより、また成長できる活路を見出していけるはずだと私は考えています。

EC事業の四要素とは?最重要ポイントを押さえる

そういうわけで、EC事業が再び成長するためには、販促だけでなく、その裏側の業務や組織作り、戦略企画が必要なんですが「じゃあ、具体的にどうしたらいいんだ」と悩まれる方が多いと思います。

結論としては、拙著『売れる!EC事業の経営・運営』で勉強していただいて、一番やばいところ、つまりボトルネックを深掘りし解消していくのがおすすめです。ただ、それこそカオス状態なわけですから、なかなか本で勉強する時間も取れませんよね。

そこで、ここからは「販売」「業務」「組織」「戦略」の四要素についてどんなところを点検すればいいのか。本を読んでいなくても最重要ポイントがわかるように、ざっくり解説します。瀧川さんとの対談でも、第二部として、このあたりじっくりお話をさせていただきました。

1.【販売】「ダレナゼ」を言語化して共有しよう

まずは、多くの方が興味を持つであろう「販売」から説明します。

販売というと、やっぱり新しい手法を期待しますよね。例えば、新しい広告が出たとか、どこのSNSが盛り上がってきたとか。確かに、こうした新しい手法も大事ですが、実はその前にやるべきことがあります。

何かというと、いまリーダーやベテランがやっている効果的なルーチン施策を「型化」して、メンバーに「移管」することです。例えば、定番のSEOや広告運用。もう「型」ができているのに、リーダーが抱え込んでいるケースが結構あります。なので、これをマニュアル化してメンバーに任せましょう。そうすればリーダーが身軽になって、新しい挑戦ができるようになります。(販売と言いつつ、まっすぐ販売的な話じゃないんですが、すごく重要です)

ただ、誰かに任せるのって不安ですよね。「何度言っても伝わらなくて、細かく添削し、最終的に自分でやる」みたいな。わかります。

そんなときに、ぜひ取り入れてほしいのが「誰が、どんな理由でうちの商品を買ってくれているのか?」を言語化してチームに共有することです。私はこれを「ダレナゼ」と呼んでいるんですが、この共通認識があれば、メンバーは画像やメルマガを作る際も、そのターゲットに響くように自分で考えて判断できるようになります。つまり、間違えにくくなります。

具体的な作業指示だけじゃなく、根っこにある顧客理解(ダレナゼ)という「土台」を共有することが、お店全体の販売力を引き上げるカギです。

ダレナゼについて、具体例や考え方を詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

2.【業務】業務はバトンリレーと心得て連携効率を高めよう

次はバックヤードなど「業務」についてです。

ECの業務は、商品を仕入れたり作ったりする「マーチャンダイジング(MD)」、それを売る「ストアフロント(SF)」、そして出荷する「バックヤード(BY)」のバトンリレーで回ってます。

サッカーで考えるとわかりやすいんですが、バックヤードが出荷というシュートを決めて初めてゴール(=売上)になるイメージですね。つまり、MDやSFが頑張ってボールを運んでも、BYがロストすれば売上になりません。また、BYが点を決める準備ができていても、MDやSFがボールを供給できなければこれもダメです。

何が言いたいのかというと、ECの業務はみんなで連携して進めないと得点(=売上)にはならないということです。ECってSF(販促)が目立ちがちですが、それも前後にあるMDやBYがあってこそ。すべてが回らないと、うまくいきません。

ここで大事になってくるのが、人に頼らなくても回る「仕組み」づくりです。人間同士が理解し合うのに加えて、上図の販促カレンダーのような進行表を用意して、次に誰が何をするか、今どんな状況かを見えるようにしておくわけですね。こうすると、いちいち話して指示しなくても、スムーズにバトンやボールが回るようになります。

「複数モールを運営していてセール対応が大変」という方が多いですが、整理してみると数ヶ月に1回、同じことを繰り返している、つまり「型化」ができるケースも結構あります。販促カレンダーやチェックリスト、使い回し用の雛形ページなんかを作っておくと、随分ラクになるはずです。

3.【組織】リーダーの仕事を大胆に減らそう

続いては「組織」について。

販売でも話したように、組織ではリーダーの仕事をいかに移管できるかが大事です。なぜなら「リーダーが忙しすぎて、メンバーが育たない」「リーダーがいないと、誰もできない」なんてことになるからですね。

ただ、わかってはいても移管が難しいのが世の常。加えて、ECの組織は、人員が不足しがちなこともあります。

そこで私が提案したいのが「リーダーの仕事を「難易度」で仕分けること」と「ECに詳しいパートナーに委託すること」です。

まず1つ目は仕事の仕分けです。

経験則ですが、仕事を渡せない人の多くは、「自分の分身」を欲しがります。つまり、上図の左のブロックをいっぺんに渡そうとしているわけです。とても難しい仕事も含まれるので、当然ハードルは高くなる。

ただ、仕事は「自分にしかできない仕事」「マニュアルがあればできる仕事」「工夫すれば簡単になる仕事」「他の人に任せられる仕事」みたいに難易度で分解できます。なんと、この分解したサイズになっていると、特に簡単な仕事から切り出しやすくなるんです。

つまり「渡すか、渡さないか」で大きく考えるのではなく、分解して、簡単なところから少しずつ手放していくのがコツです。これなら分身がいなくても大丈夫。

そして2つ目は、ECに詳しいパートナーを頼ることです。

人手が足らず社内で任せるのが難しいとなると、社員やパートの雇用を検討する方が多いと思いますが、これも考え方は同じで「ウチのこの仕事にピッタリの人」を雇用しようとするとなかなか見つからない…そこで、この際にECに詳しいパートナーを外部で探すと、仕事が切り出しやすくなります。

いわゆる外注業者さんでも良いのですが、おすすめでフリーランスのスタッフ(私たちは「SOHO」と呼んでいます)を探すことです。元楽天店長、というような経歴の方もフリーランスをしていたりするので、そうした方の中から優秀な方を採用できると、お店の状況が一気に好転する場合もあります。

4.【戦略】足元のデータから“次世代ヒーロー商品”を発掘する

最後に「戦略」です。

戦略というと、何かこうふわっと大きな話で捉え所がない印象があるかもしれません。私としては、シンプルに競争がゆるやかで利益が取れる市場を見つけること、つまり「どこで、どう戦うかを決めること」と考えるのが良いと思っています。

何度も言いますが、成熟期ですから競合が多い大きな市場で勝負するのはなかなか大変です。なので、基本的には「今から参入しても戦える市場」を見つけて、入っていくことになります。

じゃあ、具体的にどう探すのかという話ですが、これもシンプルに考えます。自分のお店の今までの売上データを下位までよく見てください。そんなに力を入れていないのに、なぜか売れていてきちんと利益も出している、シンデレラのような商品が眠っていませんか。これを再び「ダレナゼ」で深掘りしていくと、商品単体はもちろん、お店や企業全体としても突破口が見つかります。

実例を挙げると、某有名店舗の「お湯を注ぐと花が開く茶」がわかりやすいですね。最初は工芸茶として売っていたそうですが、なぜか3月と4月によく売れることに気づき、お客さんに話を聞くと母の日のギフトで使われていたと判明。そこでガラスポットとセットにしてギフト販売したら大ヒット、お店の売上を支える商品になった、という話です。

このように、すでに売っている商品の中に、磨けば輝く原石が眠っていることがあります。まずはデータをよく見て「なぜか売れている商品」をピックアップし、ダレナゼ分析してみてもらうことからはじめてみてください。

ちなみにちょっと脱線しますが、このシンプルな戦略分析の手順は、当社コマースデザインのワーク型EC研修でも取り入れていて、とても好評です。参加された方からは「お店の未来を担う、次世代のヒーローが見つかった」なんていうお話もよくいただきます。

ネット記事や、書籍での勉強だけでなく、一緒にワークを通じて学ぶことで、新しい勝ち筋や、見落としていた「魚の食べ残し」を見つけられるかもしれません。澤井珈琲さんや博多若杉さんなど、名だたるお店の方からも評価いただいています。ご興味があれば、ぜひ以下の記事もどうぞ。(EC研修は次回7月開講予定です。ご興味があればお問合せください!)

・「メルマガ執筆さえも手放せなかった」あの澤井珈琲澤井さんが、ECコンサル&研修でセオリーを学びなおしたら、組織が変わり始めた!

・「社長が言っていたのはこういうことだったのか!」点と点が繋がり、視座が上がった。博多若杉が実感した、研修後の変化と成長。

やることが多すぎる!何からやればいい?

ここまでで、拙著の最重要ポイントでもある「EC事業の四要素」について、噛み砕いて説明してきました。

ただ「結局、やることいっぱいあって、何から手をつければいいのかわからない」と思われたかもしれません。

そこで最後に「はじめの一歩をどうするか」について紹介します。

ボトルネックを解消しよう

結論をお伝えしてしまうと、最初にお話したように、マンダラ図にそって「点検」をし、ボトルネックを特定すること。これが第一歩目です。

ボトルネックというのは、仕事や事業のサイクルの中で、一番スムーズにいってない、詰まっているところのことです。お酒の瓶の注ぎ口って細くなっていますよね。あの形状によって、ドバッとお酒が流れ出てしまうのを抑えているわけですが、ECでは反対に売上をドバッと出したいので、細い注ぎ口(ボトルネック)を広げてあげる必要があります。

ただ「あれもこれも」で手を出すと、力が分散して中途半端になりがちです。そこで「うちのお店にとって、最大のボトルネックはどこか?」を見極める。そして、そこに集中して改善策を打ち込む。まさに上図のような一点突破ですね。これが一番効率よくお店全体のパフォーマンスを引き上げる方法です。

なので、ぜひこの記事でも紹介したマンダラ図を手に、あなたのお店の「販売」「業務」「組織」「戦略」を点検してみてください。

私の経験上、販売と思いきや、業務や組織がボトルネックになっていることが多いです。

今回のNEさんのイベントでも、参加者の多くの方は「販売」への関心が強かったんですが、このように販売以外のところに実は活路があった…なんていう例は本当によくあります。

ぜひ販売に閉じず、ご紹介したECの四要素をフラットに見て、最大のボトルネックを見つけることからはじめてください。

それでもやっぱり難しい…。そんなときは「コマのすけ」!

ただ、ボトルネックを見つけるのが大変だったり、ボトルネックを見つけた後にどうしたらいいかわからなかったり…なんてこともありますよね。

そんなときは、ぜひ『売れる!EC事業の経営・運営』をお手元にご用意ください(「読め」とは言ってません!)。

もちろんお読みいただくのがベストなんですけど。実はこの本には、購入者特典として本書の内容をすべて学習したチャット型AI「コマのすけ」が付いています!本をお持ちであれば無料で使えます!

例えば「楽天の売上が落ちてて…」「スタッフの引き継ぎが…」「うちのボトルネックってどこ?」など、具体的な悩みを話しかけてみてください。

本書の内容にもとづいてアドバイスしてくれたり、どこを読むべきかをピンポイントで教えてくれたりします!カワイくて頼れるヤツです(ひそかに人気)。

つまり、本をしらみつぶしに読まなくても、今のあなたの悩みに本当に必要な情報が載っているページだけを効率的に読むことができるというわけです。

これが冒頭でもお伝えした「たとえ読む時間がなくても、絶対に手元に置いておくべき理由」です。

ちなみに、対談の中でも紹介させてもらったのですが、瀧川さんからも「2,640円の書籍で、コマのすけが使えるのはすごく時短になりお安い(※意訳)」とのお言葉をいただきました。(ありがとうございます!)

PCからでもスマホからでも簡単に使えます。ぜひ本を手に取っていただき、コマのすけを頼っていただけたら嬉しいです。たぶん、本を読むよりスムーズに行くのではないかなと思います。

おわりに

EC業界は、たしかに「成熟期」を迎えました。変化も激しく、もはや簡単な商売ではないかもしれません。

しかし「焼き魚」をひっくり返すと美味しい身が残っているように、見方を変えれば必ず「伸びしろ」が出てきます。ご紹介した四要素のマンダラ図にそって点検することで、これまで見過ごしてきた課題や可能性に気づけるんじゃないかなあと思います。

この記事でお伝えしたこととあわせ、頼れるあなたの相棒「コマのすけ」も活用しながら、ぜひ皆さんの会社やお店の状況をじっくり点検してみてください。そして、見つけた課題としっかり向き合ってみてください。

一緒に頑張っていきましょう!

P.S

本を読んだり、動画を見て「なるほど」と思ったとしても、「うちに取り入れるとしたらどうやれば…?」というところでつまづいて進まない、というのはもったいないですよね。もし、「じゃあ実際どうすればいいかな?」で煮詰まってしまったら、お手伝いします!是非お気軽にご相談ください。

カテゴリー: ECセミナー・講演